烟台海岸带研究所在河口食物网中新型全氟聚醚羧酸的研究获得新进展

全氟及多氟烷基化合物(pfas)由于具有疏水疏油性、高表面活性、化学和热稳定性等特殊的化学性质被广泛应用于工业生产和生活中。某些pfas具有环境持久性、生物累积性和毒性以及长距离迁移潜力,而被列入持久性有机污染物(pops)清单中,其生产和使用受到管控,因而新型替代品不断涌现。全氟聚醚羧酸(pfecas)是一类典型的新型替代品,人们通过向pfas的碳链骨架中添加一个或多个醚氧基而认为其在环境中更容易降解,希冀其对环境的持久损害更小。但目前对于这些新型替代品在环境中的行为与毒性效应缺乏研究与认识。小清河是我国pfas污染比较严重的区域,受氟工业园区的影响,小清河和莱州湾水体中的pfas浓度在国内处于较高水平。然而目前对于新型的pfecas在河口区污染状况及风险尚不清楚,也缺乏其生物富集和食物链传递规律的研究。

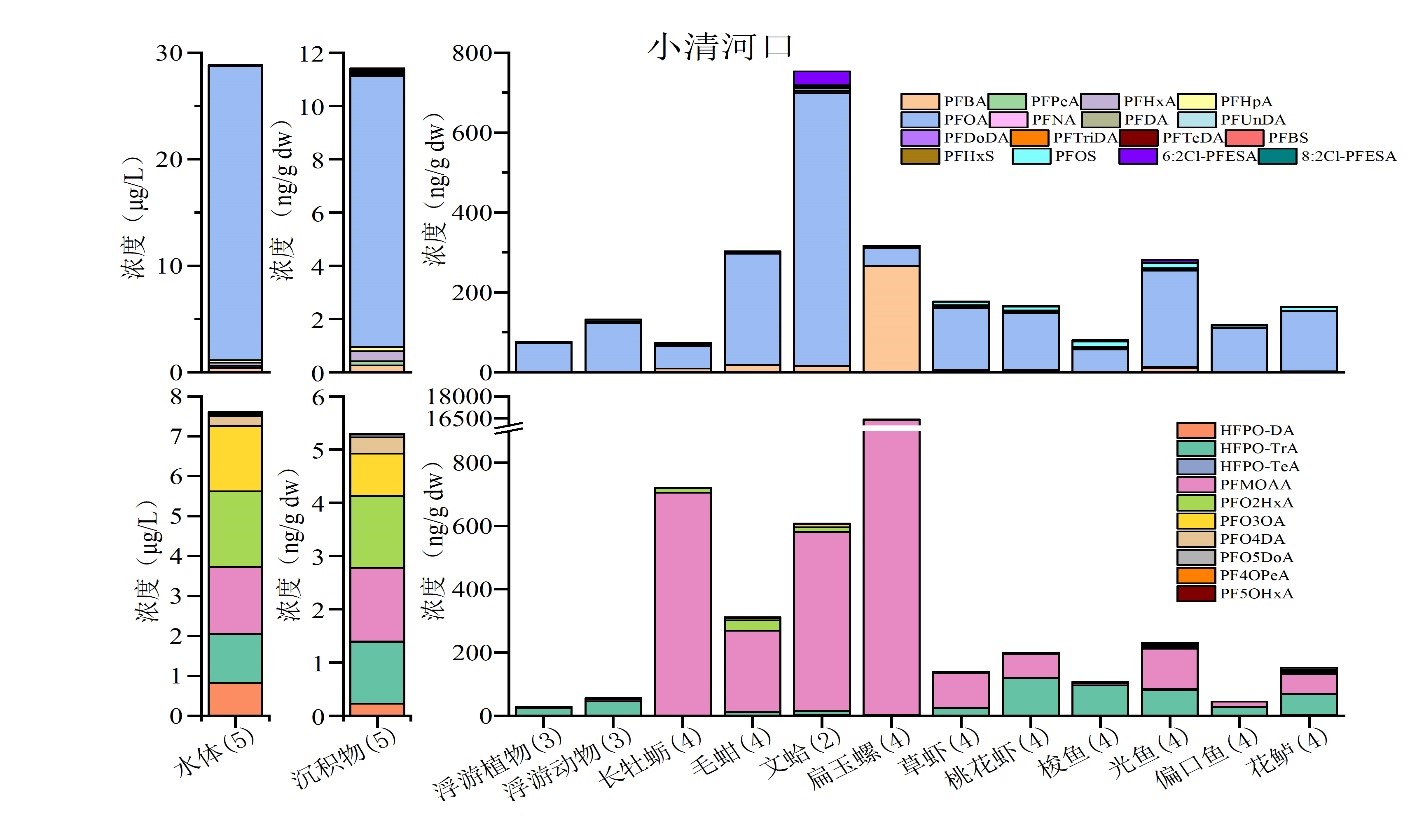

图1 小清河河口不同样品中传统与新型pfas的分布和组成(注:横坐标括号中数字为每类样品的数量)

本研究在受工业污染较重的小清河口采集了水、沉积物和浮游生物、底栖动物和游泳动物在内的食物网样品,分析了新型及传统全氟化合物的生物富集特征及食物链传递规律,评估了当地居民摄入鱼、虾、螺、贝等主要海产品的健康风险。小清河河口水体和沉积物中以全氟辛酸(pfoa)、全氟2-甲氧基乙酸(pfmoaa)、全氟-3,5-二氧杂己酸(pfo2hxa)和六氟环氧丙烷三聚体羧酸(hfpo-tra)为主要污染物(图1)。生物体内∑pfas的浓度排序为:腹足类 > 双壳类 > 甲壳类 > 鱼类 > 浮游生物,这可能与生物的食性、生物累积能力、栖息环境和生理状态的差异以及体内代谢转化有关。底栖无脊椎动物主要富集短链pfas(pfoa、pfmoaa和pfba),而鱼体内以长链pfas(hfpo-tra、 hfpo-tea、pfo5doa和pfos)为主。

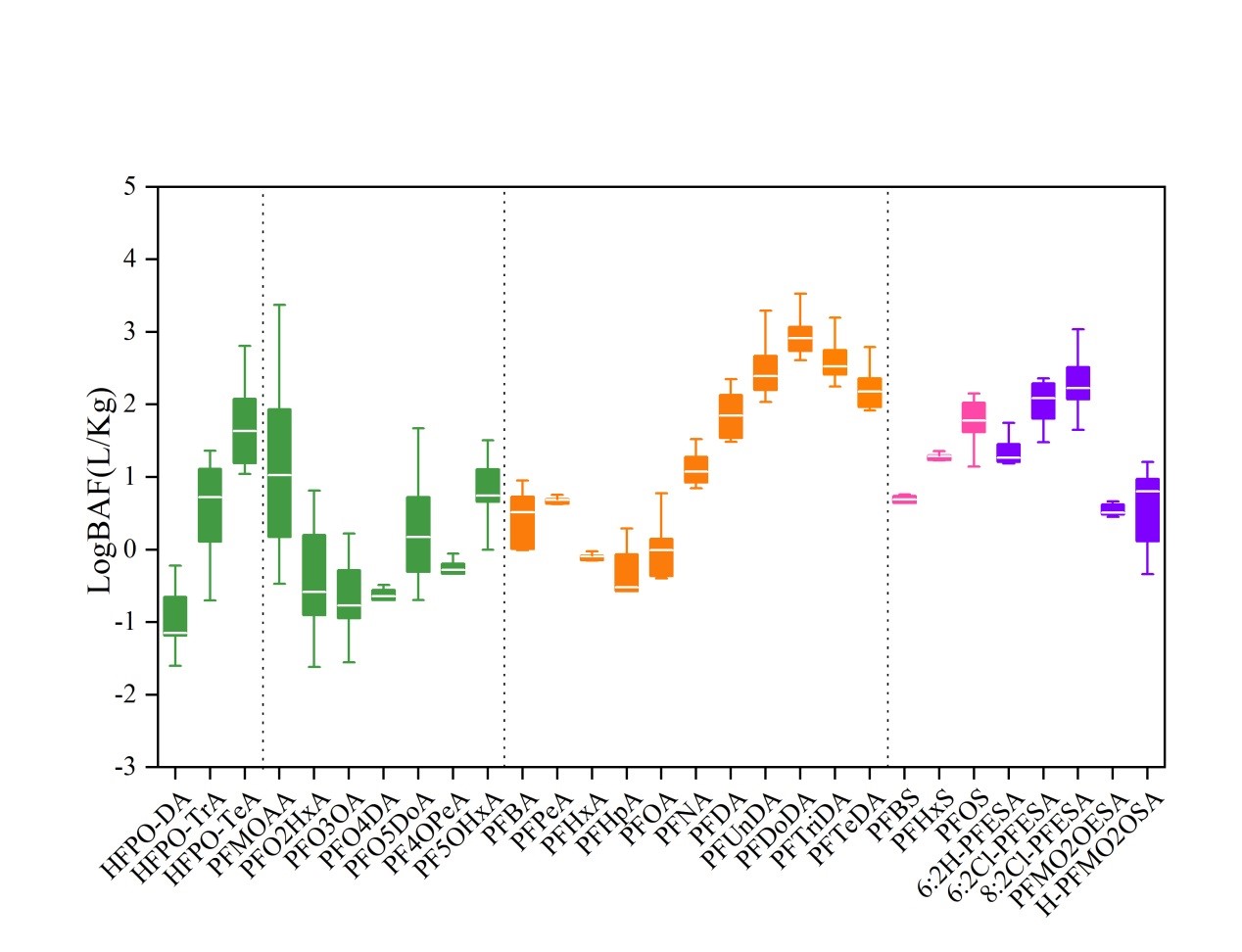

图2 水生生物中pfas的生物富集因子与其碳链长度的关系

通过分析pfas的生物富集因子,发现对于pfecas(从pfmoaa到pfo4da),随着碳链长度和醚氧基团的增加,log baf值呈下降趋势,然后到pfo5doa又呈上升趋势(图2)。在只含有一个醚氧基的pfecas同系物(pfmoaa、pf4opea和pf5ohxa)中也发现了类似的结果:log baf值随碳链长度的增加呈现先减小后升高的趋势。对于c4-c7的全氟羧酸(pfcas),生物体的log baf值随着碳链长度的增加而降低,然而对于c8-c12 pfcas则随着碳链长度的增加呈线性增加趋势,在pfdoda达到峰值。这一发现表明全氟烷基链长度和官能团可能会影响pfecas的生物累积。

一些无脊椎动物因其广泛的分布和较高的生物富集能力常被用作反映水环境污染状况的指示生物。研究发现小清河河口中肉食性的扁玉螺体内含有最高浓度的pfmoaa。考虑到扁玉螺在中国沿海地区分布广泛,容易被捕获以及对pfmoaa特异性的生物富集能力,本研究提出了可以用扁玉螺作为指示生物来反映水环境中pfmoaa的污染水平的观点。

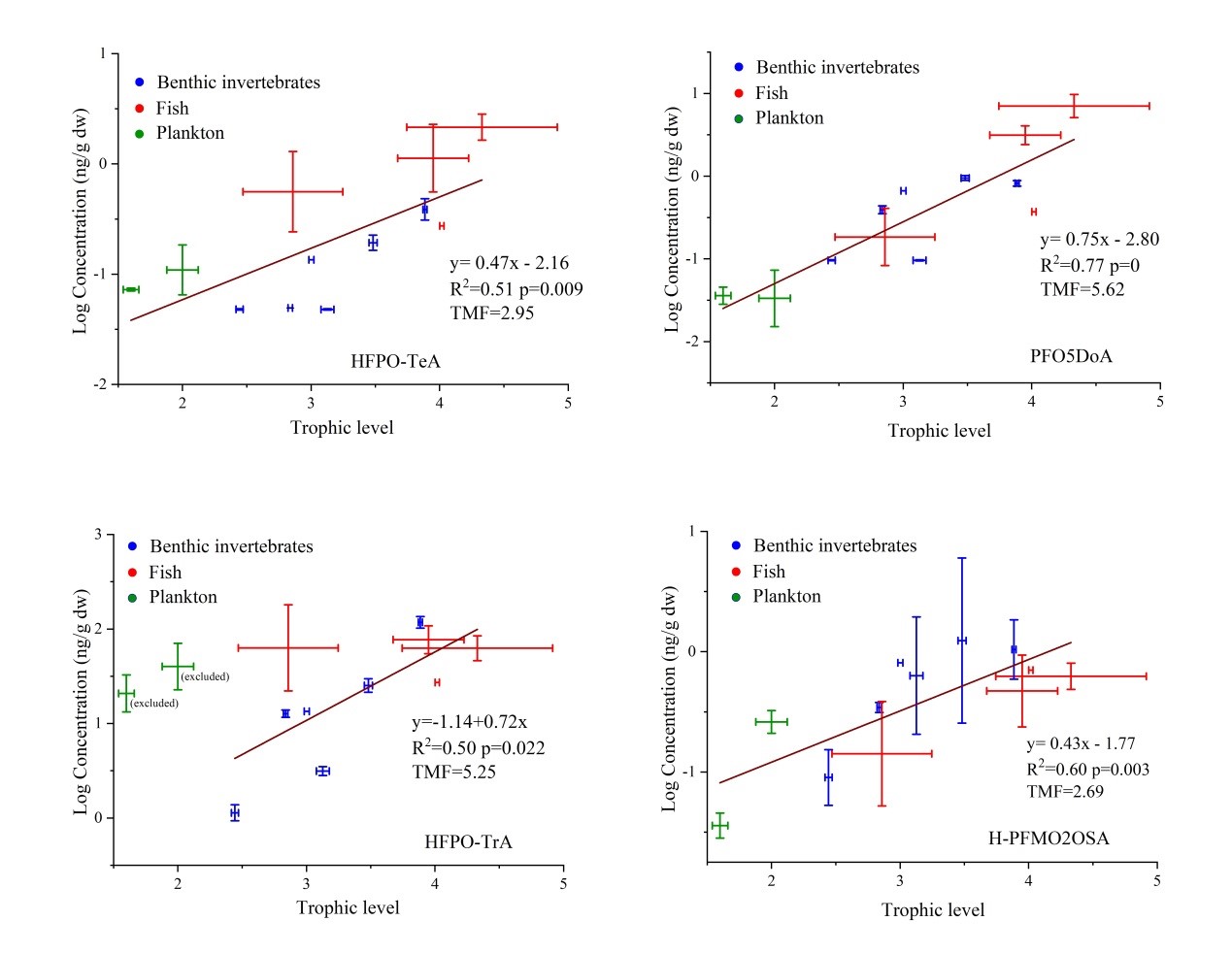

图3 小清河河口食物网pfas浓度与营养级之间的关系

对pfas的在河口食物网不同营养级生物间的传递规律研究表明:长链pfecas(hfpo-tra、hfpo-tea、pfo5doa)在生物体中的浓度随着营养级的增加而呈线性增加的趋势,表现出生物放大特性(图3);对于一些短链物质如pfmoaa、pfo2hxa和pfba,在营养级相对较高的鱼类中浓度较低,但在营养级较低的软体动物中却浓度比较高,在生物体中的浓度随着营养级的增加而降低,表现出生物稀释效应。

对于当地沿海居民,水产品是重要的蛋白质来源,膳食摄入是人体暴露pfas的主要途径。pfoa的人均日摄入量估算值(edi)比欧洲食品安全局(efsa)2018年建议的adi值高出近20倍。此外,对于四种pfas(pfoa, pfna, pfhxs和pfos)的周摄入量估计值(ewi)45.0 ng/kg bw/w是efsa的可接受周摄入量(twi)(4.4 ng/kg bw/w)的10倍以上。因此表明小清河河口这四种pfas可能对当地居民构成了一定的健康风险,而且pfmoaa的较高edi值也值得关注。

研究表明,小清河河口生态系统中pfas普遍检出。已被列入pops清单中pfoa仍然是最主要的污染物,但与此同时pfoa的新型替代品pfecas也被广泛检出。风险分析表明pfoa等全氟羧酸已经对当地居民通过膳食摄入带来了一定的健康风险。尤其是短链的pfmoaa,能在扁玉螺中特异性富集,成为底栖无脊椎动物中的最主要的pfas,其生态毒理效应和环境风险更应该引起科研机构、工业界和管理部门的高度重视。考虑到pfecas的环境分布和毒理数据十分匮乏,未来将通过进一步的野外调查分析,结合实验室暴露模拟数据,明确新型pfecas对水生生物的生态风险和对居民的健康风险,以降低化学品对生态系统和暴露人群的健康风险。

相关研究论文发表在environmental science & technology上 (doi: 10.1021/acs.est.1c00965),中国科学院烟台海岸带研究所博士生李亚楠为论文的第一作者,上海交通大学环境学院潘奕陶副教授和中国科学院烟台海岸带研究所唐建辉研究员为共同通讯作者。本研究受国家自然科学基金委-山东省联合基金(u1806207)、国家自然科学基金委面上基金(41773138和41977326)以及中国科学院烟台海岸带研究所自主部署项目(y855011023 and y855011024)资助。

论文链接:

li y n, yao j z, zhang j, pan y t, dai jy, ji cl, and tang j h. first report on the bioaccumulation and trophic transfer of perfluoroalkyl ether carboxylic acids in estuarine food web. environmental science & technology, 2022, 56, 10, 6046-6055.

https://doi.org/10.1021/acs.est.1c00965